Autor: Klaus Huhold

Als erstmals ein Neugeborenes in Benin ein kostenloses Hörscreening erhielt, war dies ein absolutes Highlight ihrer Arbeit, sagt Stephanie Unterrieder. Sie ist globale Leiterin der Hearing Healthcare Alliance und Regionalmanagerin für MED-EL, ein Tiroler Familienunternehmen, das Hörimplantate herstellt. MED-EL engagiert sich seit Langem in Entwicklungs- und Schwellenländern und unterstützt dort den Ausbau des Gesundheitssektors, was mittlerweile zur Einführung von Höruntersuchungen für Neugeborene in zehn Ländern Afrikas geführt hat.

Das Kerngeschäft des in Innsbruck ansässigen Unternehmens liegt in der Herstellung hochkomplexer Hörlösungen, insbesondere der Cochlea-Implantate. Diese speziellen Hörsysteme umgehen den nicht funktionierenden Teil des Innenohrs und ermöglichen mittels elektrischer Schallsignale an das Gehirn das Hören. Sie kommen zum Einsatz, wenn herkömmliche Hörgeräte nicht mehr ausreichen und ein chirurgischer Eingriff notwendig wird. Mit rund 2.700 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von etwa 400 Millionen Euro ist MED-EL in diesem Bereich Weltmarktführer.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist die Wirtschaftspartnerschaft mit der Austrian Development Agency (ADA). Das jüngste gemeinsame Projekt hat ein Volumen von knapp vier Millionen Euro und läuft über vier Jahre. Ziel ist es, gemeinsam mit lokalen Stakeholdern in zehn afrikanischen Ländern den Hörgesundheitssektor zu entwickeln.

„Wir investieren stark in Ausbildung und kooperieren beispielsweise mit der Universität Nairobi in Kenia und der Universität Dhaka in Bangladesch. Mit ihnen setzen wir Bachelor-Programme in Audiologie und Sprachtherapie um“, berichtet Unterrieder. Zusätzlich fördert MED-EL das Neugeborenen-Hörscreening, stärkt das Bewusstsein für Hörgesundheit und unterstützt den Aufbau lokaler Institutionen. Bis zum Abschluss des Programms sollen in mehr als 50 Gesundheitszentren regelmäßige Hörscreenings etabliert und zehntausende Kinder untersucht worden sein.

Erfolgsmodell PPP

Die Wirtschaftspartnerschaft von MED-EL, die von der NGO ICEP beratend begleitet wird, zeigt beispielhaft, wie Public-Private-Partnerships Win-Win-Situationen schaffen können: Ein österreichisches Unternehmen erschließt neue Märkte und leistet zugleich einen sozialen Beitrag. „Eine Wirtschaftspartnerschaft ist ein ideales Instrument, um über das Kerngeschäft hinaus tätig zu sein, die Lebensqualität vieler Menschen zu verbessern und sich gleichzeitig langfristig Märkte aufzubauen, in denen man in fünf bis zehn Jahren die Früchte ernten wird“, sagt Unterrieder.

Die deutsche Agentur für Wirtschaft und Entwicklung (AWE) verfolgt das Ziel, das nachhaltige, verantwortungsvolle und effektive unternehmerische Engagement in Entwicklungs- und Schwellenländern zu fördern. Julia Langendorf, die als Handlungsfeldleiterin Afrika bei der AWE tätig ist, sieht in Partnerschaften von privaten Unternehmen und der Entwicklungszusammenarbeit ebenfalls großes Potenzial. „Bei erfolgreichen Projekten vereinen sich die Flexibilität, Agilität und Innovationskraft der Wirtschaft mit der Nachhaltigkeit, dem langfristigen Denken und der politischen Rahmeneinbettung der Entwicklungszusammenarbeit“, betont sie.

Als gelungenes Beispiel nennt sie Mikroqualifizierungen, welche die AWE gemeinsam mit der TUI Care Foundation im Tourismusbereich eingerichtet hat. Diese geben Interessenten in Ländern, in denen es keine formalen Ausbildungsmöglichkeiten für den Tourismussektor gibt, die Möglichkeit, über die flexible Teilnahme an modularen Kursen Zertifikate zu erwerben. Dadurch erhalten Beschäftigte im Tourismus eine teilformalisierte Ausbildung, während Tourismusbetriebe ihren Fachkräftebedarf besser decken können.

Wachstum für Entwicklung

Aufstieg von Ländern

Zwar garantiert Wachstum alleine keine nachhaltige Armutsreduktion, es ist aber die Voraussetzung dafür. Erst durch die mit Wachstum verbundenen höheren Einnahmen können Staaten in Infrastruktur investieren und eigene soziale Sicherungssysteme wie eine umfassende Gesundheitsversorgung und ein funktionierendes Bildungswesen aufbauen. Das gibt Entwicklungsländern die Möglichkeit zu graduieren, also zu Ländern mit mittlerem Einkommen aufzusteigen. Viele asiatische Staaten – etwa Südkorea und Taiwan – haben diesen Weg erfolgreich beschritten und sich von Entwicklungsländern zu hochindustrialisierten Wohlstandsnationen entwickelt.

Die Privatwirtschaft kann hier mit ihrer Innovationskraft und ihrer Expertise entscheidende Wachstumsimpulse setzen und für einen Kapazitätsaufbau sorgen. Allerdings ist die systematische Einbindung von Unternehmen in die Entwicklungszusammenarbeit ein noch relativ junges Konzept. Deutschland setzt seit Mitte der 1990er Jahre auf Public-Private-Partnerships, in Österreich wiederum führte die Austrian Development Agency im Jahr 2005 das Konzept der Wirtschaftspartnerschaften ein.

Klares Ziel vonnöten

Die erfahrene Projektmanagerin Langendorf räumt ein, dass solche Kooperationen – bei all dem Potenzial, das sie besitzen – auch Herausforderungen mit sich bringen. Das fange damit an, dass eine gemeinsame Basis zwischen den entwicklungspolitischen Akteuren und dem Unternehmen gefunden werden müsse. „Die Entwicklungszusammenarbeit ist stark von langfristigen politischen Vorgaben geprägt, während Unternehmen oft sehr flexibel auf die sich schnell ändernden Marktbedingungen reagieren müssen“, so Langendorf. Zudem stelle die Vielzahl der Akteure eine weitere Herausforderung dar. Zu den involvierten Unternehmen und den Agenturen für Entwicklungszusammenarbeit kämen nämlich auch die staatlichen Behörden und zivilgesellschaftlichen Organisationen dazu. „Das macht die Abstimmungsprozesse sehr komplex“, berichtet Langendorf. „Wenn diese dann aber einmal funktionieren, sind es sehr starke Strukturen.“

Auch auf einen weiteren Punkt weist Langendorf hin: Damit derartige Public-Private-Partnerships funktionieren, braucht es eine klare Zielsetzung. „Zunächst muss es um ein Thema gehen, das sowohl für die öffentliche Hand als auch für das investierende Unternehmen relevant ist“, betont Langendorf. „Dann braucht es kein globalgalaktisches Denken, sondern eine konkrete Projektidee, für die man eine marktbasierte Lösung finden möchte, um in einem bestimmten Sektor einen Markt zu erschließen.“

„Entscheidend ist auch“, so Langendorf, „dass beide Seiten genügend Ressourcen zur Verfügung haben, die sie diesem Projekt zuteilen können.“ Denn die Finanzierung bleibt eine der größten Hürden. Public-Private-Partnerships bedeuten nämlich keineswegs, dass der Staat private Investitionen einfach subventioniert. Vielmehr kooperiert er mit Unternehmen bei der Umsetzung von entwicklungspolitischen Programmen, stellt teilweise Finanzierungen bereit oder hilft, unternehmerische Risiken abzufedern.

Kurz erklärt

Public Private Development Partnerships

Kooperationen zwischen öffentlichem Sektor und privaten Unternehmen besitzen klare Rahmenbedingungen.

Public Private Partnerships (PPPs) in der Entwicklungszusammenarbeit sind Kooperationen zwischen dem öffentlichen Sektor und privaten Unternehmen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung. Sie werden in Projekten gebündelt, die sowohl die sozialen Rahmenbedingungen dieser Partnerschaft als auch einen Finanzierungsplan festlegen. Ziel ist es, privatwirtschaftliche Ressourcen – wie Kapital, Know-How und Innovationskraft – mit entwicklungspolitischen Zielen wie Armutsbekämpfung und Kapazitätsaufbau zu verknüpfen.

Diese Partnerschaften gibt es seit den 1990er Jahren, als entwicklungspolitische Akteure wie die Weltbank oder auch nationale Agenturen damit begannen, den Privatsektor stärker in die Entwicklungszusammenarbeit einzubinden. Das deutsche DeveloPPP-Programm feiert heuer seinen 25. Jahrestag.

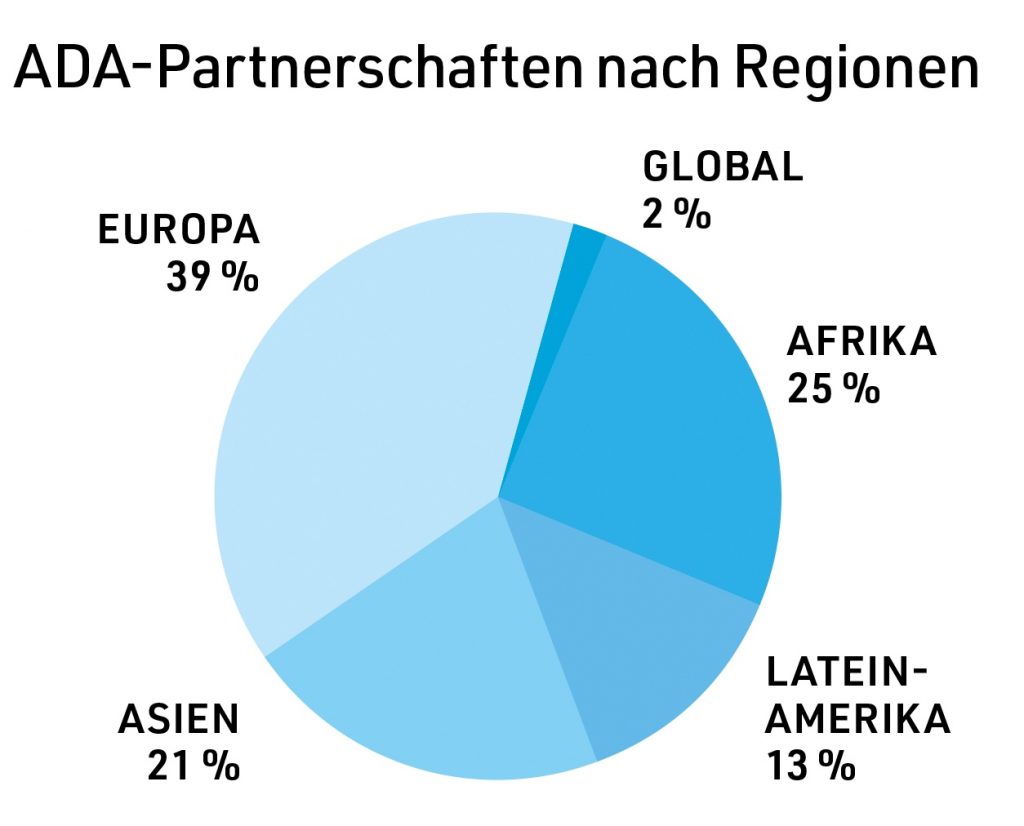

In Österreich gibt es das Programm Wirtschaftspartnerschaften seit 20 Jahren. Zwischen 2005 und 2023 erhielten 222 Projekte von der Austrian Development Agency (ADA) Förderungen in Höhe von insgesamt 60 Millionen Euro. Der geografische Schwerpunkt lag dabei in Südosteuropa, gefolgt von Afrika.

Herausforderung Finanzierung

Gerade die Märkte von Entwicklungs- und Schwellenländern gelten als besonders risikobehaftet, entsprechend fallen die Länder-Ratings aus. Die Österreichische Kontrollbank (OeKB) klassifiziert Länder nach einer Skala von eins (geringstes Risiko) bis sieben (höchstes Risiko). Fast alle Länder in Subsahara-Afrika fallen in die höchsten Risikokategorien. Das schreckt Unternehmen nicht nur ab, sondern erschwert auch Finanzierungen für Projekte in diesen Ländern erheblich. „Solche Ratings sind sehr wirkmächtig“, betont Anna-Katharina Hornidge, Direktorin des German Institute of Development and Sustainability (IDOS), einer der führenden entwicklungspolitischen Denkfabriken in Europa.

Kooperationen zwischen Firmen und Entwicklungszusammenarbeit können hier zu einem De-Risking beitragen. Insbesondere Entwicklungsbanken kann als einer Art von Ankerfinanciers die Rolle zukommen, Projekte in einem risikoreichen Umfeld zu ermöglichen: Durch eine Beteiligung an Finanzierungen – üblicherweise in Größenordnungen zwischen 20 und 30 Prozent – öffnen sie Spielräume für private Kapitalgeber, die von Geschäftsbanken bis zu Investoren reichen.

„Banken können als Informanten und Broker eine sehr wichtige Rolle einnehmen“, betont Hornidge. „Denn sie haben wertvolle Einblicke, ab wann Projekte finanziell attraktiv sind oder warum Investorinnen und Investoren in ein Projekt einsteigen oder sich wieder zurückziehen.“

Wachsende Bedeutung von Privat

Austausch statt Protektionismus

Langfristige Perspektive

Wie hoch die Ansprüche sind, die beteiligte Akteure oder auch die Öffentlichkeit an Public-Private-Partnerships stellen, sei aber eine „Frage des Erwartungsmanagements“, meint Langendorf. Sie können nicht Aufgaben des Staates ersetzen oder übernehmen. Aber sie können für ein bestimmtes Investitionsklima und Trickle-Down-Effekte sorgen. „Wenn ein Investor einen Windpark errichtet, benötigt er ein funktionierendes Stromnetz. Wenn sich Firmen in einem Land ansiedeln wollen, benötigen sie qualifizierte Arbeitskräfte.“

Derartige Anforderungen können etwa für ein besseres Ausbildungs- und Schulsystem sorgen, das den Menschen mehr Chancen gibt, in ihren Ländern in sichere und gesunde Arbeitsverhältnisse zu gelangen. „Das sind Effekte, die man mit einer gut strukturierten Zusammenarbeit mit der Wirtschaft erreichen kann“, sagt Langendorf. „Das geschieht aber freilich nicht sofort, dafür braucht es eine langfristige Perspektive.“