Ein paar Klicks in einem Wiener Online-Supermarkt, und plötzlich taucht zwischen Ingwer, Kurkuma und Zitronengras eine unscheinbare braune Knolle auf: Maniok. Sie misst rund 30 Zentimeter, wiegt 900 Gramm und kommt aus Costa Rica. Für vier Euro könnte der Exot im Warenkorb landen. Doch vermutlich wagen sich nur wenige heimische Hobbyköche an dieses kulinarische Experiment.

Zu Unrecht? Die Maniokpflanze, ein tropischer Strauch, gehört global nämlich zu den bedeutendsten Nahrungs- und Rohstoffpflanzen. Vor 9.000 Jahren im Amazonasgebiet erstmals kultiviert, reiste sie im 16. Jahrhundert mit portugiesischen Seefahrern nach Westafrika, später nach Asien. Heute zählt sie neben Reis, Weizen, Mais und Kartoffeln zu den fünf wichtigsten Kohlenhydratquellen der Welt. Bekannt ist sie auch als Cassava, Yuca oder Tapioka.

Sattmacher mit Mehrwert

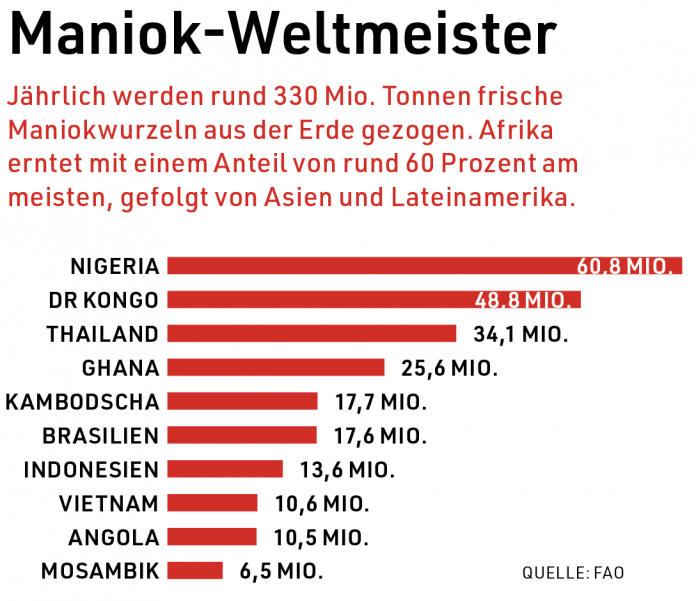

Millionen Kleinbauern und landwirtschaftliche Betriebe in über hundert Ländern bauen Maniok an. 2022 ernteten sie zusammen 330 Millionen Tonnen frische Knollen, so die Zahlen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO. Nigeria liegt mit rund 61 Millionen Tonnen an der Spitze, gefolgt von der Demokratischen Republik Kongo mit fast 49 Millionen und Thailand mit 34 Millionen Tonnen.

Maniokknollen benötigen in der Regel acht bis zwölf Monate, bis sie erntereif sind, das ist abhängig von der Sorte und den Anbaubedingungen. Sie können ganzjährig und nach Bedarf aus dem Boden gezogen werden. Roh enthalten sie giftige Blausäure, doch gekocht, gebraten oder frittiert sind sie ein kalorienreicher Sattmacher, der vor allem in Subsahara-Afrika bei hunderten Millionen Menschen täglich auf dem Speiseplan steht (siehe Infokasten am Ende).

Die Wurzel kann noch mehr. Maniok steckt in Form von Stärke in Fertigsuppen, Snacks, Joghurts. Teenager schlürfen die gummiartigen Tapiokaperlen gern mit großen Strohhalmen aus den nach wie vor beliebten Bubble Teas. In Lotionen sorgt Maniok für Cremigkeit, in Tabletten dient er als Füllstoff, auch Zahnpasta verdankt ihm ihre geschmeidige Konsistenz. „Europäer würden staunen, wie oft sie Maniok vorfinden – in Lebensmitteln, Kosmetik, Papier, sogar Elektronik. Alles Klebrige in asiatischen Gerichten könnte Maniok sein“, sagt der thailändische Experte Khemmathin Lueangwattanapong.

Asiens Stärke-Imperium

Der globale Maniokmarkt wird von Grand View Research auf 164 Milliarden US-Dollar (2023) geschätzt – ein Wert, der die vielfältige Verwertung der Knolle widerspiegelt. Unter den Anbauländern sticht vor allem ein Land hervor: Thailand. Rund tausend Fabriken produzieren dort Chips, Pellets und Stärke, vor allem für den Export nach China, gefolgt von Ländern wie Japan, Indonesien und Taiwan. 2024 betrug der Exportwert von thailändischen Maniokprodukten 3,13 Milliarden US-Dollar. Der Maniokriese expandiert zudem in die ASEAN-Region mit Verarbeitungsanlagen in Laos, Kambodscha und Myanmar. „90 Prozent der weltweit gehandelten Maniokstärke stammt heute aus Südostasien“, sagt Lueangwattanapong. Der Wissenschafter ist am ASEAN Cassava Centre (ACC) in Bangkok tätig, das seit 2021 Vernetzung, Forschung und Innovation regional und interkontinental vorantreiben will (siehe untenstehendes Interview).

Interview mit Khemmathin Lueangwattanapong, ASEAN Cassava Centre

Fit für die Zukunft

Afrikas neues „Öl“

Bis 2030 soll der globale Maniokmarkt mit einer jährlichen Rate von 4,4 Prozent auf rund 221 Milliarden Dollar ansteigen – angefeuert durch das Bevölkerungswachstum in Afrika, wo Maniok auf dem Teller unverzichtbar bleibt, den Boom von glutenfreien Produkten im Westen, aber auch die Nachfrage nach Bioethanol, Bioplastik oder Tierfutter.

Doch wie sieht es eigentlich in Nigeria aus? Das westafrikanische Land erntet immerhin doppelt so viele Wurzeln wie Thailand. „Thailand verarbeitet Maniok, wir essen ihn“, sagt die nigerianische Expertin Yemisi Iranloye: Während Thailand aus 34 Millionen Tonnen Ernte mehrere Milliarden durch Exporte erwirtschaftet, bleibt Nigeria trotz 61 Millionen Tonnen weitgehend auf den lokalen Verbrauch beschränkt. Noch. Iranloye möchte, dass Nigeria und weitere afrikanische Länder ebenso internationale Geschäfte mit der beliebten Knolle machen: „Maniok könnte unser neues Öl sein – Wurzeln, Blätter, Abfälle, alles ist kommerziell nutzbar.“

Mit ihrem eigenen, 2005 gegründeten Unternehmen Psaltry International zeigt Iranloye, wie es gehen kann. Täglich verarbeiten ihre Fabriken im Bundesstaat Oyo bis zu 600 Tonnen frische Knollen. „Wir beliefern Nestlé und Unilever mit Stärke für Getränke und Gewürze“, sagt sie. „Unser Mehl geht in Nudeln, Gewürze und Papier, unser Sorbitol in Mundspülungen, Parfüms, Kosmetika und in die Lederproduktion. Für Endverbraucher bieten wir Bio-Stärke und -Mehl – ideal für glutenfreie Ernährung.“ Psaltry exportiert bereits in die USA, nach Südafrika und Großbritannien, weitere Märkte sollen folgen.

Für die von Iranloye ersehnte Industrialisierung nach thailändischem Vorbild bedarf es noch einiger Arbeit. Ein Beispiel: Während nigerianische Kleinbauern im Schnitt zwölf Tonnen Wurzeln pro Hektar ernten, schaffen es die Kollegen in Thailand, Vietnam und Indonesien auf 25 bis 35 Tonnen, berichtet sie. „Die Produktivität hängt von vielen Faktoren ab“, erklärt Lueangwattanapong, „der Sorte, Umweltbedingungen wie Wasser, Nährstoffe und Sonne sowie Krankheiten und Schädlingen.“ Besonders schmerzlich sind für Iranloye die Nachernteverluste: 30 bis 40 Prozent der Ernte gehen in Nigeria verloren, da Straßen und Kühlhäuser fehlen. Mit seinen 70 Prozent Wasseranteil ist frischer Maniok gerade einmal 48 Stunden haltbar.

Iranloye löst das Problem durch Nähe. Psaltry kooperiert eng mit tausenden Kleinbauern, schult sie in Anbaumethoden und verarbeitet die Knollen rasch vor Ort, in Dorfnähe. „Unsere Bauern ernten mindestens 15 Tonnen pro Hektar, manche deutlich mehr“, berichtet sie.

Längst gilt Iranloye in der Heimat als „The Cassava Queen“. Via Instagram, YouTube und TV ermutigt sie junge Menschen, den Schritt in den Maniokmarkt zu wagen. Rückendeckung gibt es von der nigerianischen Regierung und internationalen Gebern. Diese wollen die Ernte im Land verdoppeln und neue Angebote schaffen: Die Cassava Bread Initiative mischt Maniokmehl ins Weizenbrot, um teure Weizenimporte zu senken. Neue Ethanolfabriken sollen Biokraftstoff aus Maniok liefern.

Interview mit Yemisi Iranloye, Psaltry International

Stärke durch Stärke

Klimawandel: Chance und Risiko

Die Pflanze wird mitunter als Klimaretter gepriesen. „Cassava kann in heißen Klimazonen und auf degradierten Böden wachsen, in denen normale Vegetation nicht überlebt“, erklärt Lueangwattanapong, „in Zeiten des Klimawandels könnte die Nachfrage also weiter steigen.“ Doch ganz ohne Sorgen ist die Branche nicht. „Krankheiten wie die Mosaikkrankheit und Schädlinge wie die Weißfliege senken derzeit die Erträge“, warnt der Forscher. Und wenn das Wetterphänomen El Niño auf Südostasien trifft, kann schon mal der Stärkegehalt in den Wurzeln merklich absinken – auch darunter leidet die Branche derzeit.

Das ACC forscht daher breit gefächert an resistenten Sorten, genetischen Optimierungen – und auch an neuen Anwendungen „von biologisch abbaubaren Verpackungen bis zu Zellulose als Medikamententräger“, sagt Lueangwattanapong. Außerdem stehen Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Bangkok auf dem Programm: „Wir arbeiten an einem Net-Zero-Fahrplan für die gesamte Wertschöpfungskette des Manioks“, berichtet seine Kollegin Kanchana Saengchan. Moderne Verarbeitungsanlagen nutzen bereits jetzt Biogas aus Produktionsabfällen zur Energiegewinnung. Proteinreiches Tierfutter aus Maniokresten ist in Arbeit.

Maniok ist also sehr viel mehr als die unscheinbare braune Knolle, auf die man zufällig im Onlineshop oder in internationalen Supermärkten stößt – sie könnte Ernährungssicherheit, wirtschaftliches Wachstum und Innovation fördern. Zeit, sie auch bei uns ganz bewusst zu entdecken.

Mehr zu Maniok

Maniok mag man eben

Die Maniokpflanze (Manihot esculenta), ein mehrjähriger Strauch aus der Familie der Wolfsmilchgewächse, wird einen bis fünf Meter hoch. Ihre stärkehaltige Wurzel ist in tropischen Regionen ein Grundnahrungsmittel – gekocht, gebacken oder zu Mehl verarbeitet, etwa als Tapioka für Puddings und Soßen, Gari (geröstetes Mehl, populär in Westafrika) oder Fufu (teigiger Brei, typisch in Afrika und der Karibik). Fermentiert wird daraus Kasiri, ein südamerikanisches Traditionsbier. In Europa kennt man Maniok beispielsweise als Chips oder Tapiokaperlen im Bubble Tea. Industriell entstehen daraus Bioethanol, biobasierte Kunststoffe und Klebstoffe. Getrocknete Schalen dienen als Tierfutter oder Dünger, die vitamin- und eiweißreichen Blätter als Suppeneinlage. Die Äste liefern Brennmaterial, die Rinde wird in der traditionellen Medizin, etwa zur Wundheilung, genutzt. Maniokabfälle werden zunehmend zur Biogasproduktion eingesetzt.

Fotos: joa Souza/Shutterstock, ASEAN Cassava Centre, Psaltry, El Origen, Privat