Im kleinen Königreich Eswatini, eingeklemmt zwischen Südafrika und Mosambik, ist Thea Litschka-Koen eine lokale Legende. Die 57-jährige Hotelmanagerin mit österreichischen Wurzeln ist landesweit als „Snake Lady“ bekannt, sie ist die erste Anlaufstelle bei Schlangen-Notfällen. Besonders im Sommer, wenn die Reptilien aktiver sind, klingelt ihr Handy bis zu 150 Mal im Monat: Ein Plantagenarbeiter wurde von einer Schwarzen Mamba gebissen, eine Mosambik-Speikobra in einer Schule gesichtet, eine Puffotter in einer Hütte entdeckt.

Litschka reagiert schnell, organisiert Krankentransporte, informiert Ärzte – oder fängt die giftigen Tiere eigenhändig ein, um sie fernab von menschlichen Siedlungen auszusetzen. Ihre schützenden Stiefel, Handschuhe und der Schlangenhaken liegen stets griffbereit im Kofferraum ihres Autos. „Eine aufgebrachte, nervöse Mamba in einer dunklen Hütte einzufangen, ist herausfordernd. Ich wurde noch nie gebissen, aber es war oft sehr knapp“, sagt sie.

Ihre ehrenamtliche Mission begann vor 20 Jahren, als ihr Sohn ein Schulreferat über Schlangen hielt und sie sich für die faszinierenden Tiere – und ihre Schattenseiten – zu interessieren begann. „Wir haben sehr gefährliche Schlangen im Land und immer wieder folgenschwere Bisse. Ich habe Väter gesehen, die leblos ins Krankenhaus kamen, und Kinder mit amputierten Gliedmaßen“, erzählt sie. Als 2009 ein Mädchen an einem Mambabiss starb, weil weder Gegengift noch Beatmungsgerät verfügbar waren, gründete Litschka die Eswatini Antivenom Foundation, um solche Tragödien künftig zu verhinden.

Eine stille Krise

Schlangenbisse bedrohen nicht nur die 1,2 Millionen Swasis. In vielen Regionen, und speziell im ländlichen Süd- und Südostasien sowie Subsahara-Afrika, sind sie eine latente Gesundheitsgefahr. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO kommt es jährlich zu rund 5,4 Millionen Bissen, wovon 140.000 tödlich enden – das sind mehr Todesopfer als bei Tollwut und Denguefieber zusammen. Hunderttausende Menschen verlieren zudem Gliedmaßen, Sehkraft oder erleiden psychische Traumata. Die Dunkelziffer ist hoch.

Die WHO zählt Schlangenbisse zu den „vernachlässigten Tropenkrankheiten“ – also zu jenen, die vor allem arme Bevölkerungsgruppen betreffen und kaum im Fokus von Öffentlichkeit und Forschung stehen. Besonders gefährdet sind Kinder und junge Menschen auf dem Feld oder beim Schlafen in offenen Hütten. Der Klimawandel dürfte das Problem verschärfen: Durch Überschwemmungen und steigende Temperaturen breiten sich Schlangen in neue Gebiete aus.

Schlangenbiss-Land Nummer eins ist Indien. Die „Big Four“ – Kettenviper, Sandrasselotter, Krait und Kobra – fordern dort jedes Jahr rund 60.000 Tote. Diese Arten sind gefährlich aufgrund der Stärke ihres Gifts und ihrer weiten Verbreitung in besiedelten Gebieten. „Überlebende verlieren oft Gliedmaßen – und damit ihre Arbeitskraft“, sagt Sumanth Bindumadhav, Herpetologe bei Humane World for Animals in Karnataka, „die sozioökonomischen Kosten sind hoch“ (siehe Interview). Im kleinen Eswatini sind die Folgen ähnlich verheerend, so Litschka. „Ein Biss zerstört Existenzen.“

Taschenlampe und Moskitonetz

In Ländern wie Australien oder Costa Rica, in denen einige der giftigsten Schlangenarten leben, sind Todesfälle dank schneller medizinischer Versorgung und breiter Aufklärung der Bevölkerung rar. Und in Österreich? Hierzulande leben nur zwei giftige Arten: die weit verbreitete Kreuzotter und die sehr seltene Hornviper (in Kärnten und vereinzelt in der Steiermark).

„Die Gefahr ist minimal“, sagt der steirische Reptilienexperte Werner Stangl. Rund 40 Bisse jährlich, ein Drittel davon trocken, also ohne Gift, führen laut Zahlen des Innenministeriums meist nur zu Schwellungen und Schmerzen. „Eine Nacht im Spital zur Überwachung reicht üblicherweise. Von Unfällen mit exotischen Haustieren abgesehen, gibt es bei uns seit Jahrzehnten keine Todesfälle“, so Stangl.

Viele Vorfälle wären vermeidbar: „Es gibt einfache Vorkehrungen, die jeder treffen kann“, so Bindumadhav, „in Indien kommt es häufig zu Bissen, wenn Menschen im Dunklen versehentlich auf eine Schlange treten. Schon eine Taschenlampe bewirkt hier viel. Auch das Tragen von festem Schuhwerk, besonders bei der Feldarbeit, schützt. Ebenso hilft ein Moskitonetz über dem Bett. Das alles reduziert die Gefahr massiv.“

Wäre es nicht die einfachste Lösung, die Giftschlangen auszurotten? Litschka, Stangl und Bindumadhav betonen: Der Feind ist das Gift, nicht die Schlange. „Schlangen sind essenziell fürs Ökosystem“, so Bindumadhav, „in Indien vernichten Nagetiere ein Drittel aller Ernten. Ohne Schlangen wäre die Situation weit schlimmer.“ Von Reisbauern weiß Stangl: „Sie wollen keine Kobra im Haus, aber doch ganz gern eine in der Nähe.“ In Eswatini klären Freiwillige über ungiftige Arten auf, die nicht nur Nagetiere, sondern auch andere Schlangen fressen.

Keine goldene Stunde

Nach einem Biss beginnt der Wettlauf gegen die Zeit: Während bei uns im Notfall auch Hubschrauber Bissopfer abholen, entscheiden in Entwicklungsländern oft Ochsenkarren, Motorräder und improvisierte Tragen über Leben und Tod. „Die ‚goldene Stunde‘ nach einem Biss gibt es aber nicht“, so Stangl. „Die Folgen hängen von Bissstelle, Schlangenart, Giftmenge und Gesundheitszustand des Opfers ab.“ Kommt viel zusammen, kann es schnell gehen: Der Biss einer Schwarzen Mamba kann innerhalb von 20 Minuten einen Atemstillstand herbeiführen.

Bindumadhav warnt zudem vor falscher Erster Hilfe: „Keine Schnitte, kein Aussaugen – das erhöht Infektionsrisiken.“ Am besten Ringe und Armbänder entfernen und ab ins Krankenhaus. Doch Mythen und Aberglaube verzögern oft die Behandlung, viele Menschen suchen erst Heiler oder Tempel auf. „Sie kommen Tage später ins Spital – oft zu spät“, sagt er. In Eswatini setzen viele auf Kräutertherapien. Litschka kämpft dagegen an: „Tanze und bete, aber gehe zuerst zum Arzt“, fordert sie per Radio, TV und Social Media.

Ein schwieriger Markt

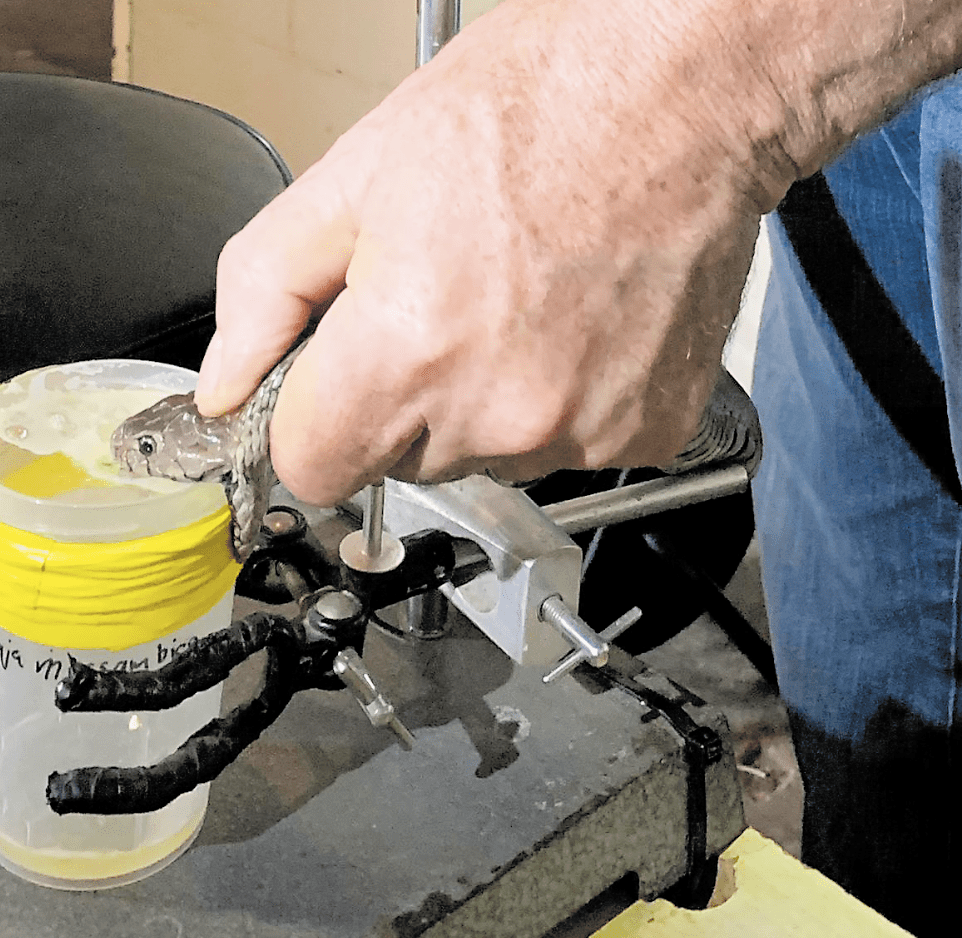

Das Gegenmittel nach einem Biss, sogenanntes Antivenom, wird seit mehr als hundert Jahren ähnlich hergestellt, nämlich aus Tierblut: Pferden oder Schafen werden Schlangengifte injiziert, die entstehenden Antikörper aus ihrem Plasma gewonnen – ein teurer und aufwändiger Prozess. Die Verwendung der richtigen Gifte sowie gepflegte, gesunde Tiere sind entscheidend für die Qualität des Endprodukts.

Monovalente Seren wirken gegen eine Schlangenart, polyvalente gegen mehrere. Die Schlange zu identifizieren ist oft schwierig, wenn ein Biss nachts oder ohne Sichtung erfolgt. Niemand müsse eine Schlange fangen und ins Spital mitbringen, sagt Litschka, „der Mix an Symptomen verrät, was es war.“ Vorausgesetzt, das medizinische Personal ist geschult – was bei einer „vernachlässigten“ Erkrankung oft nicht der Fall ist. Daher entwickelte sie einfache Flipkarten für Laien, Rettungskräfte und Mediziner, die Symptome, Erste Hilfe und ideale Antivenom-Dosierungen erklären.

Viele der weltweit vertriebenen Gegengifte stammen von indischen Pharmafirmen wie Serum Institute of India, Bharat Serums oder VINS Bioproducts, die aufgrund der hohen Nachfrage in Südostasien eine zentrale Rolle spielen. Auch in Südafrika, Brasilien oder Thailand gibt es einzelne Anbieter, oft mit staatlicher Unterstützung und regionalem Fokus. Westliche Konzerne sind kaum aktiv, da der Markt für Tropenkrankheiten oft wenig profitabel ist – die Nachfrage nach Gegengift ist unregelmäßig, die Lagerhaltung teuer, der Vertrieb komplex.

In Indien sind Antivenine von schwankender Qualität, bedauert Bindumadhav, es fehlen klare Standards, jede Charge wirke anders. Hinzu komme, dass Ärzte oft Angst vor schweren allergischen Reaktionen auf die Gegengifte haben, die durch das enthaltene tierische Protein ausgelöst werden können.

In Eswatini waren Antivenine früher oft völlig unwirksam, so Litschka: Da sich Schlangen und ihre Gifte evolutionär an lokale Beute und Umwelt anpassen, ist Importware nur begrenzt verwendbar. „Skrupellose Anbieter verkaufen dennoch Produkte, auf die sie ,Afrika’ schreiben, und die so wirken wie Wasser“, sagt sie. Daher fordert sie starke Regulierungssysteme für die globalen Antivenomanbieter, die laut Marktanalysen bis zu 1,3 Milliarden Dollar jährlich umsetzen.

Eswatinis Erfolgsgeschichte

In Eswatini gelang der Durchbruch bei der Behandlung vor knapp zwei Jahren: Die staatliche, nichtkommerzielle Forschungseinrichtung Instituto Clodomiro Picado in Costa Rica entwickelte ein für das Land maßgeschneidertes Antivenom für fünf Arten. Es ist hochwirksam, sehr gut verträglich und ohne Kühlung lagerbar, freut sich Litschka, zudem erhalte es ihre Stiftung zum Selbstkostenpreis. Dieses Antivenom habe „die Behandlung im Königreich revolutioniert“, seitdem es seit Herbst 2023 flächendeckend eingesetzt wird: „Die Todesfälle sind von rund 50 pro Jahr auf null gesunken.“

Eswatini setzt aber auf mehr als nur Gegengift: Kampagnen, Daten, Schulungen und Infrastruktur. Litschka schulte 140 Freiwillige, davon viele Frauen, im sicheren Schlangenfang und Erster Hilfe. Aufgrund deren Einsätze konnten Risikogebiete und Giftschlangen identifiziert und 15 Antivenom-Banken aufgebaut werden, sodass das Gegengift heute überall im Land innerhalb von längstens zwei Stunden bereitsteht.

Hoffnung am Horizont

Forschung am Antivenom

Kurz erklärt

Schlängelnde Gefahr

Weltweit gibt es knapp 4.000 Schlangenarten, davon sind 600 bis 700 giftig. Rund 200 Arten sind für Menschen gefährlich und können schwere, auch tödliche Folgen haben. Schlangengifte wirken unterschiedlich: Neurotoxine lähmen das Nervensystem, auch Atem- und Herzmuskulatur. Hämotoxine stören die Blutgerinnung, verursachen innere Blutungen und Organversagen. Zytotoxine zerstören Gewebe, führen zu Nekrosen und machen mitunter Amputationen nötig. Viele Gifte enthalten mehrere Toxintypen. Abstand halten heißt es beispielsweise bei diesen Exemplaren:

Inlandtaipan

Oxyuranus microlepidotus

Region: Australien

Gift: Neurotoxisch

Risiko: Tagaktiv, seltene Begegnungen

Besonderheit: Das Gift eines Bisses kann bis zu 250 Erwachsene töten.

Inlandtaipan

Oxyuranus microlepidotus

Region: Australien

Gift: Neurotoxisch

Risiko: Tagaktiv, seltene Begegnungen

Besonderheit: Das Gift eines Bisses kann bis zu 250 Erwachsene töten.

Schwarze Mamba

Dendroaspis polylepis

Region: Afrika südlich der Sahara

Gift: Neurotoxisch

Risiko: Tagaktiv, aggressiver, oft in Menschennähe

Besonderheit: Tödlich in 20 bis 60 Minuten; Name kommt von der dunklen Maulinnenseite.

Kettenviper

Daboia russelii

Region: Indien, südliches Asien

Gift: Hämotoxisch

Risiko: Nachtaktiv, versteckt sich in Feldern

Besonderheit: Eine der „Big Four“ Indiens

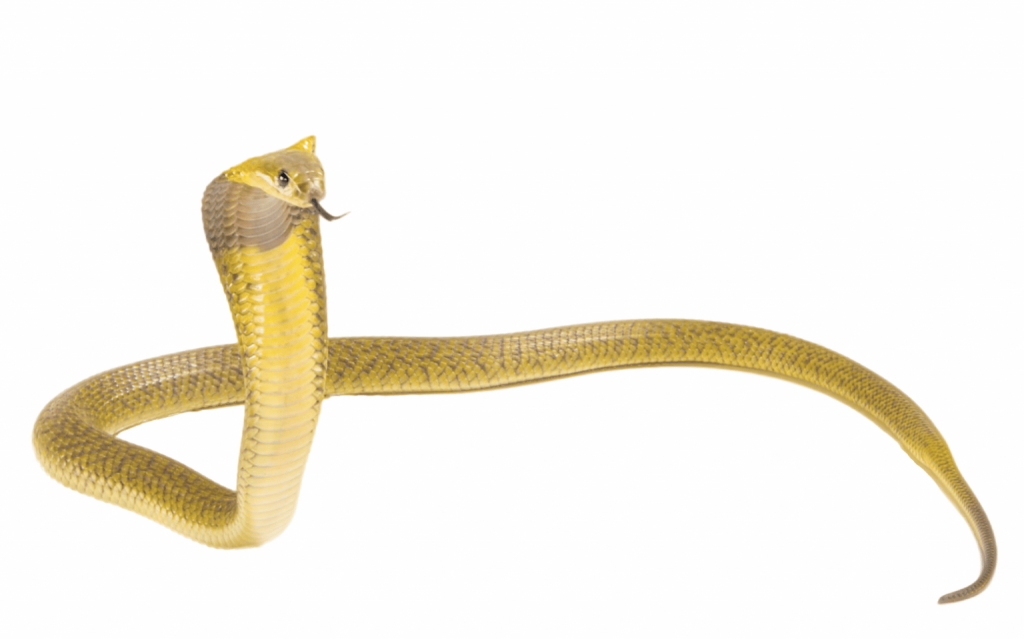

Kapkobra

Naja nivea

Region: Südliches Afrika

Gift: Neuro- und zytotoxisch

Risiko: Tag- und dämmerungsaktiv, schnell zubeißend

Besonderheit: Zusammen mit Schwarzer Mamba eine der giftigsten Arten Afrikas

Fotos: Human Wolrd for Animals India (2), Eswatini Antivenom Foundation, privat, Wikimedia