von Klaus Huhold

Sie haben im März das Außenministerium übernommen. Wenn man in 5 Jahren auf Ihre Legislaturperiode zurückblickt – welche Ziele soll Österreich in der Entwicklungszusammenarbeit erreicht haben?

Meinl-Reisinger: Ich möchte mit der Entwicklungszusammenarbeit Österreichs Position als verlässlicher und solidarischer Akteur und Partner weiter festigen. Wir sind ja Sitz zahlreicher internationaler Organisationen und stehen für Partnerschaft, Dialog und Vertrauen. Wir haben uns im Regierungsprogramm vorgenommen, Armut zu bekämpfen, Frieden zu fördern und die Umwelt zu schützen. Die aktuellen geopolitischen Krisenherde sowie globalen Herausforderungen betreffen auch österreichische Interessen. Menschen in anderen Ländern zu helfen, in Frieden, Sicherheit und Wohlstand zu leben, ist daher nicht nur eine Frage der Solidarität, sondern liegt in unserem eigenen Interesse. Wir wollen Perspektiven für die Menschen vor Ort schaffen und dabei auch Fluchtursachen und irreguläre Migration hintanhalten. So tragen wir zu Stabilität und Sicherheit in der Welt und auch in Österreich bei. Leitende Prinzipien der Entwicklungszusammenarbeit sind die Selbstbestimmung der Partnerländer, soziale Mindeststandards und die Gleichstellung der Geschlechter – und dabei achten wir speziell auf die Bedürfnisse von Kindern und Menschen mit Behinderungen.

Im nun vorgestellten Rahmenprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik bekennt sich die Regierung zum 0,7-Prozent-Ziel und betont angesichts zunehmender globaler Instabilität die Bedeutung der Entwicklungszusammenarbeit – trotzdem spart das Außenministerium gerade im Bereich Entwicklungspolitik. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären?

Aufgrund der Einsparungen soll die Entwicklungszusammenarbeit nun effizienter gestaltet werden. Wie soll das funktionieren? Und war sie bisher nicht effizient genug?

Die bilaterale Entwicklungs-zusammenarbeit macht nur einen vergleichsweise geringen Teil der österreichischen Entwicklungsgelder aus, vielmehr sind noch andere Ministerien und internationale Organisationen involviert. Inwieweit kann das Außenministerium eine Gesamtstrategie vorgeben?

„Eine prosperierende Privatwirtschaft ist der Schlüssel für den Wohlstand einer Gesellschaft.“

Meinl-Reisinger

Wie kann Österreichs Entwicklungspolitik Interessen mit Werten verbinden und wie kann man dafür einen möglichst breiten Konsens schaffen? Sie muss ja verschiedene Themen vereinen: Vom Wiederaufbau der Ukraine bis hin zum Zukunftsmarkt Afrika vor Europas Haustür.

Meinl-Reisinger: Geopolitische Krisen und globale Herausforderungen wie beispielsweise auch der Klimawandel machen nicht an Ländergrenzen halt. Sie betreffen Europa und uns in Österreich ganz direkt. Wenn wir den Wiederaufbau der Ukraine unterstützen oder in die Entwicklungsperspektiven Afrikas investieren, dann tun wir das nicht nur aus Solidarität, sondern auch im ureigenen Interesse Österreichs und Europas. Wenn wir Menschen in unseren Partnerländern dabei unterstützen, in Frieden, Sicherheit und Wohlstand zu leben, tragen wir damit auch zu Stabilität und Sicherheit in der Welt und hier bei uns in Österreich bei.

Künftig soll ja – laut Strategiepapier – der Privatsektor stärker für die Entwicklungszusammenarbeit mobilisiert werden. Auf welche Weise soll das geschehen?

Meinl-Reisinger: Für Unternehmen bieten wir mit den sogenannten „Wirtschaftspartnerschaften“ gezielt ein Instrument für jene an, die sich langfristig in Entwicklungsländern engagieren und dabei entwicklungspolitische Effekte erzielen wollen – das geht von verbesserter Ausbildung über mehr Jobs bis zur Einbindung in internationale Lieferketten. Klar ist aber auch: Es geht hier um Kooperationsprojekte, also muss auch jedes Unternehmen mindestens 50 Prozent selbst finanzieren.

Wir haben in den vergangenen Jahren auch auf EU-Ebene ein breites Instrumentenbündel in Form von Zuschüssen und Garantien auf den Weg gebracht, das Unternehmen bei Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern unterstützt. Unsere europäischen Entwicklungsbanken sind hier in der Umsetzung die entscheidenden Akteure – durch ihre Kredite und ihre Beratungsleistung für interessierte Unternehmen.

Welche Impulse erwarten Sie sich von Privatwirtschaft und Unternehmen in der Entwicklungspolitik? In welchen Bereichen können sie sich besonders einbringen?

Meinl-Reisinger: Unternehmen sind für uns ein wichtiger Partner bei der Umsetzung entwicklungspolitischer Ziele – mit einer Kapitalkraft, die alles, was die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit leisten kann, weit übersteigt. Aber es geht auch ganz entscheidend um das betriebswirtschaftlich-technische Know-how, das es für die Entwicklung jeder wohlhabenden Gesellschaft braucht. Eine prosperierende Privatwirtschaft ist der Schlüssel für den Wohlstand einer Gesellschaft – das gilt für Österreich, Europa und in gleicher Weise für unsere Partnerländer. Unternehmen treiben Innovation voran, sie schaffen Arbeitsplätze und die Steuern und Abgaben sichern das Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsystem.

Vielen Dank für das Gespräch!

Fotos: BMEIA/ Michael Gruber

Hintergrund

Österreichs Entwicklungspolitik

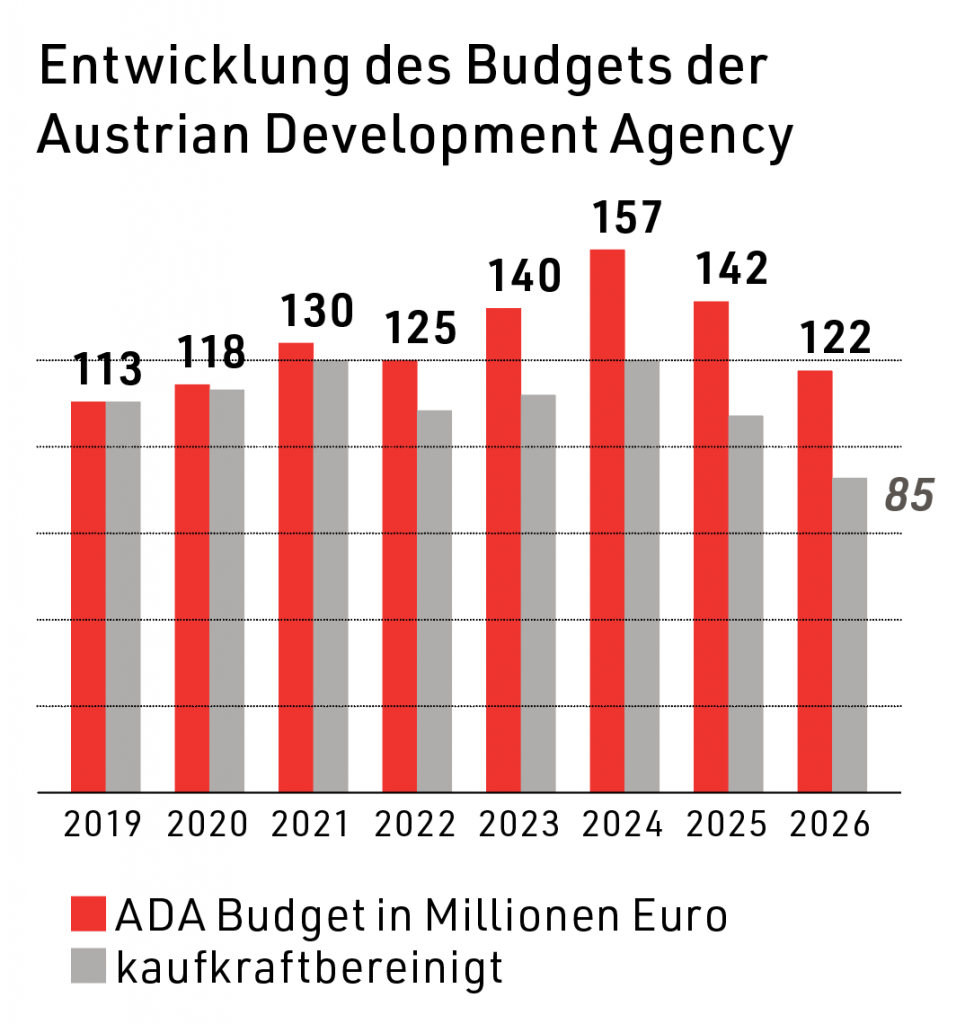

Die Koordination der österreichischen Entwicklungspolitik liegt beim Außenministerium, das jedoch nur für einen kleineren Teil der finanziellen Leistungen zuständig ist. Zu diesen zählen unter anderem Österreichs Beiträge an die Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen Union sowie an die Vereinten Nationen und an internationale Finanzinstitutionen. In den Statistiken werden zudem auch indirekte Kosten – etwa für die Versorgung von Flüchtlingen in Österreich – berücksichtigt. Die bilaterale technische Zusammenarbeit wird von der Austrian Development Agency (ADA) umgesetzt. Ihr Budget ist seit 2019 nominell gestiegen, wird 2026 mit rund 122 Millionen Euro kaufkraftbereinigt aber um rund 20 Prozent unter dem Niveau von 2019 liegen.